古民家再生

2023年08月28日

佃島は、江戸初期に徳川家康が摂津国佃村・大和田村の漁師を呼び寄せ、漁業権を与えて住まわせたのが発祥という古い歴史を持ちます。

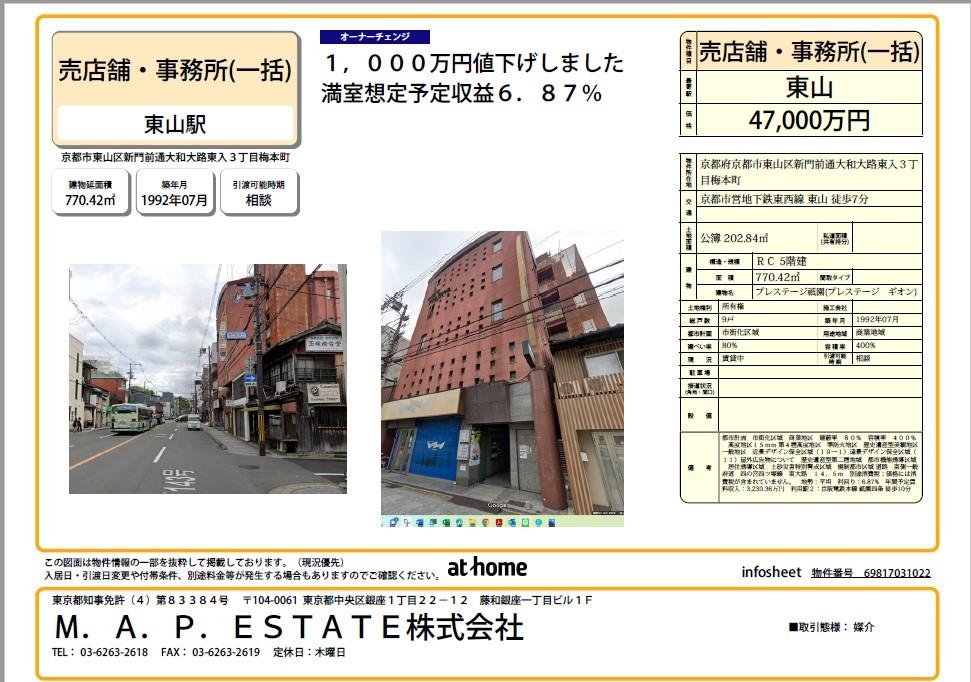

今回の古民家再生上は佃2丁目ですから、地元の人の言う新佃になります。

佃島、月島地区は明治に入ってからのは隅田川の浚渫工事の残土により現在の月島地域の埋め立て工事が進み広がりと発展を見ました。

1623年9月1日の関東大震災の時の佃、月島地区の震度はマグニュチュード5かた6という記録があります。

佃、月島地区に住宅が建つようになったのは、昭和の時代になってからのようです。

このころ貸家住宅の多くは、間口2.5間の2DKの2階建て長屋住宅が主流のようです。

ここに、5人から10人住んでいたようです。

佃地区には長屋の入り口に共同の井戸がありました。

共同浴場があります。共同井戸の多くが今も残っています。日の出湯さんも営業中です。(· 〒104-0051 中央区佃1−6−7 · 03-3532-1629大人520円 小学生200円 )

この地区には、昭和、大正の面影を残す古民家がわずかですが残っています。

古民家の多くは、この地域が豊かな地域だったことの名残を残しています。

こうした、古民家の多くに木製木枠にガラスをはめ込んだ引き戸があり、大正、昭和初期の木造住宅の表情を豊かなものにしています。

佃、月島の面影を残すためにも、外観のデザインを変えずに内装、設備を新しくすることが佃の歴史文化を守るために必要かもしれません。

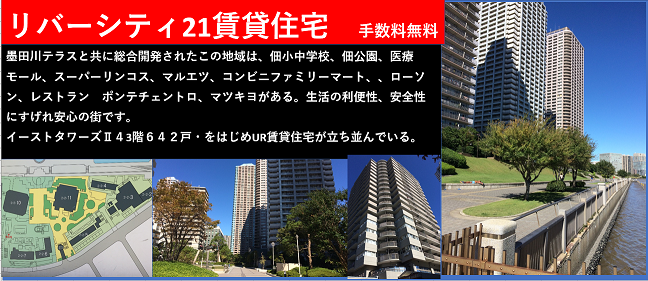

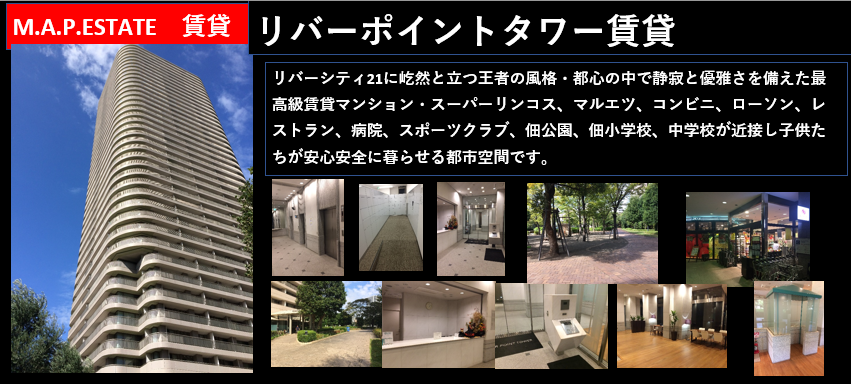

佃、月島地区には1m、2mという狭い道に面した木造住宅が沢山ありますが、その多くが東京都、UR。大手不動産会社により再開発され、30階、40階の超高層マンションに再開発されていきます。

開発から残されていく路地裏の木造住宅に古民家としての価値を与えるのも、不動産業の一つの役割かもしれません。

最近路地裏の事務所、店舗をお探しに来るお客様が増えています。

路地裏に名店あり、路地裏からの企業、道路の幅2mとういう狭さの中に賑あいを作り、ふれあいの多い生活とビジネスは、昔ながらの日本人の心に馴染んだものがあります。

向う3軒両隣は親戚以上のおつき合いがありました。

月島、佃の風情ある古民家をご覧ください。

遠藤 文雄

佃の古民家

共同井戸

佃の古民家

住吉神社祭礼

佃の古民家

佃の古民家

佃の古民家

佃の古民家

佃の古民家

佃の古民家

佃の古民家

防火用水

佃の古民家

佃の古民家

古民家再生 進入路

佃煮 丸久

佃煮 田中屋

佃煮 天安

佃煮 天安

住吉神社

住吉神社祭礼の幟

住吉神社祭礼

天台 地蔵尊

日の出湯